神秘符号中的“梦”故事

作者:于新生 时间:2012-11-18 点击:4022

神秘符号中的“梦”故事

于新生

这是我在中国美术馆看到的一个非常特别的展览,它来自于澳大利亚,展出的是帕潘亚绘画和宝歌当代原住民艺术[1]。这些艺术的特征是在其绘画中最大限度地延续和保留了原始的思维方式和造型方式,其古朴的风格予人一种独特而神秘的视觉感受,似乎把远古的一片时空带进了现在。让我们感觉到:原始艺术的魂魄至今还在活着。

欣赏这些神秘的画面,会让人抛开当代现有的艺术模式,对土著人的艺术思维如何体现于绘画产生思考。其所展现的艺术图式,为今天了解原始图形从思维方式和艺术特征上提供了参照。它不但对于原始艺术的解读具有引导和启示作用,同时也从原本意义上为当代绘画提供了一种反思和参照。使我们在当今多元化的艺术类型中,又看到了一片别样的天空。

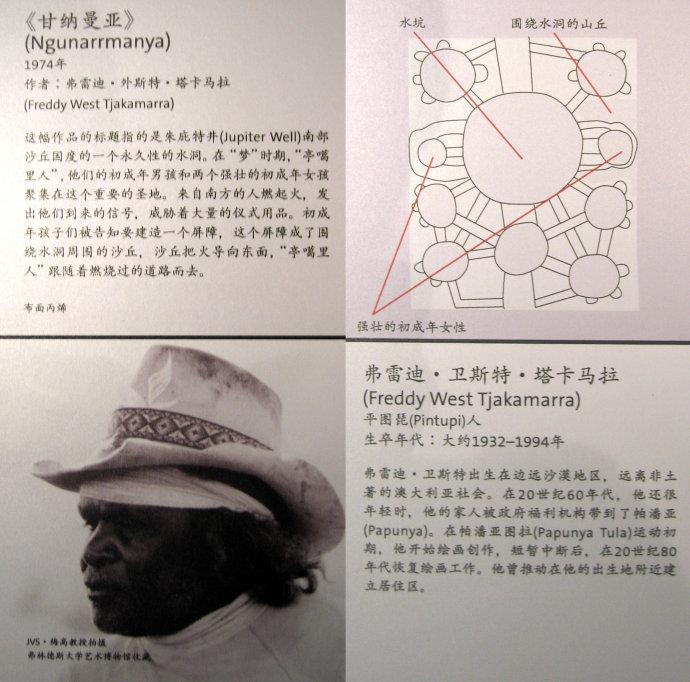

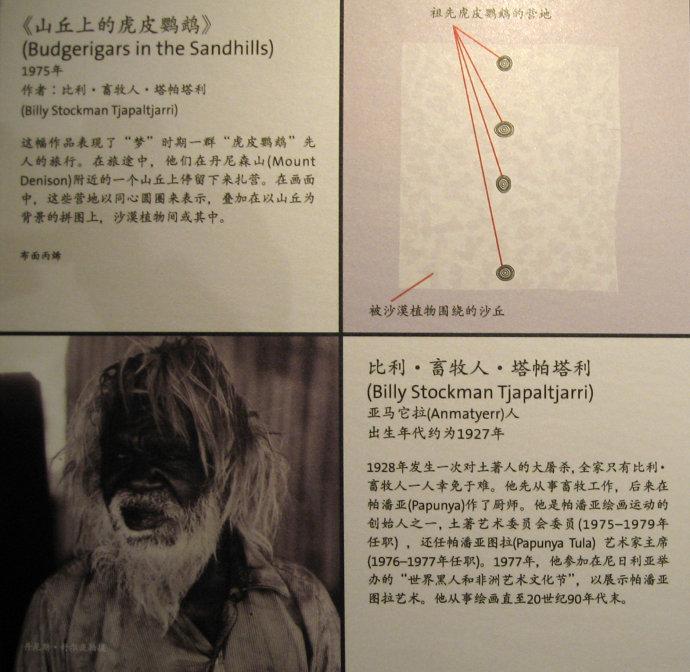

澳大利亚的这些土著人绘画,其画面主要是以大小相似的圆点排列成不同形状的符号组成的。圆点是自然界最基本的个体形状,让人联想到土著人所处的沙漠环境及构成世界的物质原本状态。由于这些画面所展现的形态并非是去直接表现现实物象的表象,因而在欣赏它时,其内容显得既包容,又难解。当你看到它,就会不自觉地被它的神秘所吸引。我对这些绘画的解读得益于展览中每一幅作品简要介绍的引导,其介绍包括:作品的内容,作品中每一种符号的涵义,作者情况,所属地区等。从中可知:这些神秘画面的作者均是澳大利亚当地的土著人,所表现的内容大都是“梦”时期的神话传说,是土著人用自己的艺术方式述说的原始祖先故事。

“梦”时期被土著民族认为是世界的伊始,在这个创世时期的“梦”里:世界混沌一片,混沌中有一条巨蟒,这条巨蟒熟睡后,梦见了土地,土地就出现了;梦见了天空,天空就出现了;梦见了人,人就出现了;随之梦见并出现了世上的一切……由此创世之说,让我想起了中国人首蛇身的人祖神女娲和伏羲;想起了被柬埔寨高棉人称为龙的九头蛇神;想起了印度教颈绕眼镜蛇的破坏神兼生殖神湿婆……这些传说虽然所处地域不同,但在诸多民族的人类创世神话中似乎总有蛇的参与,可见蛇与人的关系非同一般。

中国古代把蛇称为“虫”,“ 虫”可生活于地上、地下、水中,其无足却能走,无鳍却会游。由于“虫”兼有各种动物的本领和特性,因而在古人眼中“虫”被看成是物类共同的祖先,并将世上所有物类通称为“虫”。 “虫,一名蝮,博三寸,首大如擘指,象其卧形。物之微细,或行、或飞、或毛、或蠃、或介、或鳞,以虫为象”[2]。 “有羽之虫三百六十,而凤凰为之长。有毛之虫三百六十,而麒麟为主长。有甲之虫三百六十,而神龟为之长。有鳞之虫三百六十,而蛟龙为之长。倮之虫三百六十,而圣人为之长。此乾坤之美类.禽兽万物之数也”[3] 。在此,“ 虫” 成为了自然界中所有动物的大共名,可见在古代意识中人们对“虫”的崇拜。

澳大利土著人更是将“虫”作为了创世神的化身,认为世界万物及其神灵是由巨蟒创造的,神控制着世间的万物及其命运,并由此产生了诸多有关“梦”的故事。这种对自然界的创世认识和对神的崇拜一直主导着土著人的思维,并成为了其土著绘画艺术所描绘的主题。

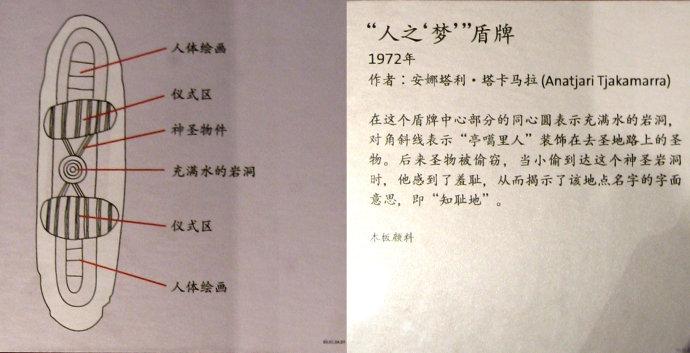

在澳大利亚的这些土著绘画中,奇特之处还在于:其非是将这些神话故事用自然的形象来表现,而是运用抽象的圆点为元素组成的不同形状的符号来象征故事情节并形成画面。在这些画面中,所运用的抽象图形都具有表现现实形象内容的符号象征意义。通过这些抽象符号的分布和组合,把祖先“梦”时期的地理环境、故事发展过程、参与故事的人和物集中体现在画面上。这些符号代表并标示出:“梦”故事中各个部落的宗教、习俗以及土地的起源,去哪里可以获得生活资源,如何寻找生活伴侣等。正是由于这些抽象的图形模糊了其与自然表象的直接对应,也就使其视觉空间较之写实绘画产生了一种不确定的神秘感,并使其内涵具有了更为广大地包容性。如果没有对画面的说明和介绍,就不会了解澳大利亚土著艺术所表现的“梦”时期故事内容,也就无从知晓这些抽象画面所表现的涵义。欣赏这些绘画时,也像进入了一种梦幻:现实物象具体的特征消失了,世界的一切似乎又回到了浑沌原本的形态,回到了世界原初的“梦”时期……

文字是一种规定性的符号,这种符号在一定范围的人群中被熟识,人们运用这种普遍认同的符号去传达信息、进行交流,并通过这些熟悉的文字符号进一步去了解自己不熟悉的内容。而澳大利亚这些土著艺术传达信息的特征却与文字传达信息的特征不同:它所表现的“梦”时期内容,是当地土著人所熟知和固定的,而对表现这些内容的方式和符号却没有特别的规定,均可根据作者自己对故事内容的理解来进行画面的表述并自由地设计符号。由于这些故事内容在当地土著人群中人所皆知,因而只要根据画面中所提供的符号数量、位置及相互关系就可与其所表现内容联系起来,并由此带来对画面解读的乐趣。如作者尤他尤他.坦格拉的作品《玉玛里》,画中表现的对象及内容是:“矮脚人”祖先,“老人”的“梦”路线,“棕蛇王”的迂回足迹,以及“棕蛇王”经过威尔肯卡拉盐湖时看到的“两个女人”。这些形象及内容在画面中均是以抽象的符号来体现的:“老人”是一个横卧的长方形,“棕蛇王”是一个波曲形,“两个女人”是两个圆圈形等。在解读这些抽象符号时,由于标题《玉玛里》(“老人”的休息地)的提示,再加上这些符号的数量、位置及相互关系的表现特征,就会把其画面的内容与他们所熟知的这段创世故事联系起来,从而使作者个性的艺术体验与共知的创世之“梦”间形成关联,并通过对抽象符号的想象,实现了其与具体物象的对应。

由澳大利亚土著艺术所体现出的这种形象思维与抽象思维的联系,使我产生了认为原始思维中的抽象图形同样可能是基于现实形象的联想:中国的原始彩陶、玉器纹饰以及青铜图形中那些抽象符号与图式是否与澳大利亚土著艺术一样,也是以自然物象为其象征依据?是否表现的也是中国原始时期的此类“梦”故事?是否也可以用这种方式去还原和解读呢?

原始时期是古人的“梦”,也是今人的“梦”。在这“梦”中,有众多我们未知的神秘故事,有众多我们还未读懂的神秘图形。因为,我们离开那里,已走出的太远了。但这“梦”又似乎在时时刻刻地吸引着我们,让人总想再走回到这“梦”里,去解读先人为我们留下的那些未知的秘密,并创造我们今天的“梦”。

澳大利亚土著艺术无疑为我们提供了一种解读原始图形的方式,搭起了一座回访原始艺术的桥梁,看到了一条通往艺术原本的途径。使我们抛开固有的思维定式,沿着这条途径探寻世界的原初,回归艺术的原本,在神秘的“梦”里去了解那些原始图形的奥秘,并用真诚之心去进行我们今天的艺术创造。

[1] 澳大利亚土著艺术展2010年6月于中国美术馆展出

[2]《说文》

[3]《大戴礼记·易本命》

2010年6月14日于北京